Kommunale Wärmeplanung

Die kommunale Wärmeplanung ist seit Anfang 2024 eine neue Pflichtaufgabe, die zunächst den Bundesländern über das Wärmeplanungsgesetz (WPG) auferlegt wurde. Die Länder delegieren diese Aufgabe schrittweise über Landesgesetze an die Städte und Gemeinden. Die Kommunen erhalten dafür von den Ländern eine Entschädigungszahlung.

Die Gemeinde Wettringen, als Kommune mit weniger als 100.000 Einwohnern, muss die Wärmeplanung bis zum 30.06.2028 abgeschlossen haben. Bis dahin muss also ein vom Rat der Gemeinde beschlossener Wärmeplan vorliegen.

Um den Bürgerinnen und Bürgern möglichst früh eine Planungsgrundlage für den individuellen Heizungstausch und den Weg in die Zukunft zu bieten, hat sich der Rat der Gemeinde Wettringen dazu entschlossen die Gemeindeverwaltung bereits jetzt mit der Durchführung der kommunalen Wärmeplanung zu beauftragen.

Die Gemeindeverwaltung hat daraufhin die Durchführung als Planungsleistung öffentlich ausgeschrieben und im Wettbewerb hat sich das Büro Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft Essen/Steinfurt sowie das ebenfalls regional in Steinfurt verankerte Büro ENWELO durchgesetzt.

Erklärvideo. Sie werden zu YouTube weiter geleitet

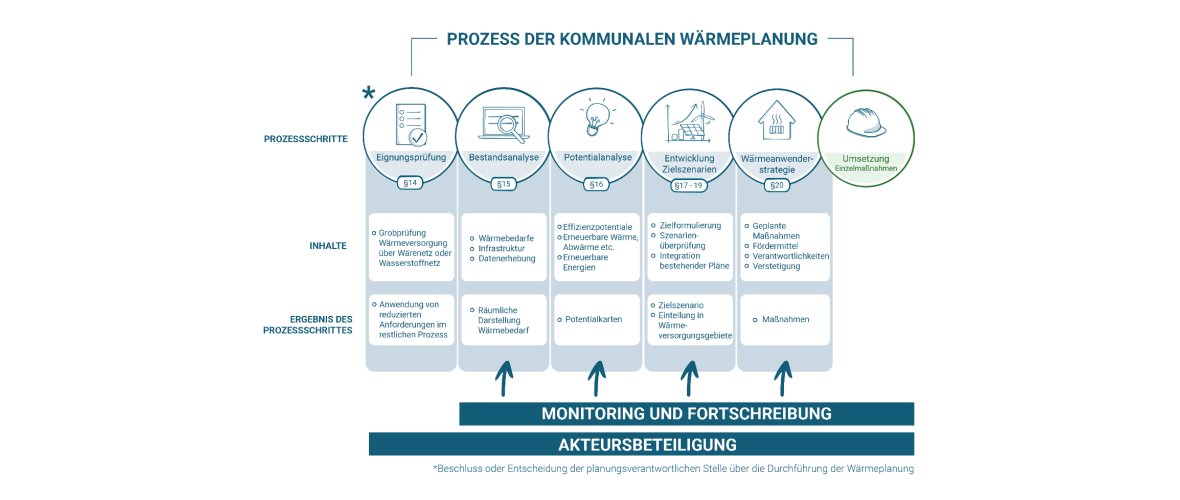

Prozess der Kommunalen Wärmeplanung

Die Kommunale Wärmeplanung im ländlichen Raum bietet die Chance, gemeinsam sektorenübergreifende und klimaneutrale Wärmeerzeugungskonzepte zu entwickeln. Dabei kommen verschiedenste Techniken zur Wärme- und Stromerzeugung zum Einsatz. Unterschiedliche Erzeugungspotentiale können durch verschiedene Nutzungspotentiale ergänzt werden, sodass wir von den entstehenden Synergien profitieren können. Grundsätzlich sehen wir die Kommunale Wärmeplanung als Chance, innovative Konzepte gemeinsam zu planen und eine effektive Umsetzungsstrategie zu entwickeln. Die Energiewende betrachten wir ganzheitlich. Der Strommarkt wird zunehmend variabel, und diese Veränderung berücksichtigen wir in unseren Wärmekonzepten, da hierin der Schlüssel zur Wirtschaftlichkeit liegt. Es ist essenziell, die Hebel der Energiewirtschaft auch in der Wärmewende zu nutzen. Dabei verfolgen wir das Ziel, neue Konzepte zu entwickeln und keine alten Konzepte aufzubereiten. Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen bzw- Prozessschritte es dabei gibt, wird in den folgenden Abbildungen und Texten beschrieben.

1) Bestandsanalyse

Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung führen wir eine Bestandsanalyse durch, die als Grundlage für weitere Schritte dient. Die Gemeinde stellt uns relevante Daten zur Verfügung, die wir aufbereiten und in ein geografisches Informationssystem (GIS) integrieren. Zusätzlich stellen uns die Netzbetreiber und Schornsteinfeger weitere Daten zur Verfügung. Diese Daten ermöglichen eine detaillierte Kategorisierung von Gebäudetypen und Siedlungsstrukturen sowie die Ermittlung des Wärmebedarfs.

Nachdem alle Daten angefragt und von uns zusammengeführt wurden, werden sie gemeinsam mit der Verwaltung, den Netzbetreibern und den Schornsteinfeger*innen ausgewertet. Dabei werden die Daten der Akteur*innen sowie bestehende Wissenslücken durch lokales Wissen geschlossen.

Zusätzlich werden Daten zu Strom- und Gasnetz, Wärmeerzeugungsanlagen und möglichen Wärmequellen erfasst. Die Ergebnisse werden der Gemeinde in Formaten bereitgestellt, die eine kontinuierliche Aktualisierung ermöglichen. Alle Schritte erfolgen unter Beachtung des Datenschutzes und in Abstimmung aller Beteiligten.2) Potentialanalyse

Die Potenzialanalyse, basierend auf der vorhergehenden Bestandsanalyse, untersucht detailliert die räumlich differenzierten Potenziale zur Wärme- und Stromerzeugung sowie zur Einsparung von Energie. Ein besonderer Fokus liegt auf der Nutzung erneuerbarer Energien und der Analyse theoretischer, technischer und wirtschaftlicher Potenziale. Auch Potenziale in angrenzenden Städten und Kommunen können dabei von Bedeutung sein.

Die Analyse gliedert sich in verschiedene Bereiche:1. Reduktion des Wärmebedarfs: Es werden Einsparpotenziale auf der Gebäudeseite in Bereichen wie Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme identifiziert. Diese werden für verschiedene Sektoren (Haushalte, Gewerbe, Industrie und öffentliche Gebäude) ermittelt. Dabei wird auf Daten zu Gebäudetypen, Alter und Modernisierungspotenzialen zurückgegriffen. Falls die Gemeinde keine eigenen Daten bereitstellt, werden die landesweiten Informationen des LANUV NRW genutzt. Die Analyse berücksichtigt auch zukünftige Entwicklungen und Sanierungsbedarfe.

2. Erzeugung von Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien: Hier werden Potenziale zur Nutzung von Solarenergie (Photovoltaik und Solarthermie), Windenergie, Geothermie, Biomasse und Abwärme untersucht. Beispielsweise wird das Potenzial von Solardachanlagen durch das Solarkataster des LANUV NRW geprüft. Zudem wird das Zusammenspiel von Solar- und Windenergie analysiert, um eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten. Auch das Potenzial für Geothermie, inklusive Tiefengeothermie, sowie die Nutzung von Biomasse und Altholz, wird bewertet. Darüber hinaus wird geprüft, inwiefern Abwärme aus Industrie und Gewerbegebieten oder städtischen Infrastrukturen sinnvoll genutzt werden kann.

3. Technologien: Technologien wie Power-to-Heat und Power-to-Gas (Wasserstoff) werden ebenfalls analysiert, um ihr Potenzial für eine nachhaltige Wärmeversorgung zu bewerten. Wasserstoff könnte dabei langfristig Erdgas als Energieträger ersetzen und zur Abwärmenutzung beitragen.

Die Ergebnisse der Potenzialanalyse werden in Karten dargestellt und öffentlich zugänglich gemacht. Dabei werden Gebiete identifiziert, die für unterschiedliche erneuerbare Energien besonders geeignet sind. Diese Informationen bilden eine zentrale Grundlage für die langfristige Planung der Wärmeversorgung und die Erreichung der Klimaziele der Gemeinde. Ziel ist es, eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung bis 2045 sicherzustellen. Die Analyse wird in enger Abstimmung mit der Gemeinde und den beteiligten Akteuren durchgeführt, wobei Datenschutzbestimmungen und technische Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.

3) Zielszenarien

Die Entwicklung der Zielszenarien für die Wärmeplanung die Gemeinde Wettringen auf einer gründlichen Analyse des Ist-Zustands und der vorhandenen Potenziale sowie auf den Klimazielen von Bund, Ländern und der Gemeinde (Klimaneutralität bis 2040). In enger Abstimmung mit Expert*innen und der Gemeinde werden Annahmen getroffen, um Szenarien für die Jahre 2030, 2035, 2040 und 2045 zu entwickeln. Diese Szenarien sollen als Fahrplan dienen, wie die Wärmeversorgung in der Gemeinde künftig nachhaltig und klimaneutral gestaltet werden kann.

Inspiration durch Dänemark: Dänemark gilt als Vorbild in der Entwicklung moderner und effizienter Wärmeplanungskonzepte, die stark auf erneuerbare Energien, Bürgerbeteiligung und innovative Technologien setzen. Die erfolgreichen dänischen Konzepte können eine Orientierung für Wettringen bieten, insbesondere im Hinblick auf eine verbrennungsfreie und umweltfreundliche Wärmeversorgung.

Ziele der Zielszenarien: In dieser Phase geht es darum, klare Leitlinien für die Transformation der Wärmeversorgung in Wettringen festzulegen. Diese bieten eine geografische Orientierung, die Akteur*innen bei Investitionsentscheidungen unterstützt. Die Szenarien sollen zeigen, wie Wettringen bis 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung erreichen kann, im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Strategien auf Bundes- und Landesebene.

Rahmenbedingungen und Entwicklung der Szenarien:

Basierend auf den aktuellen Gesetzen und der Potenzialanalyse werden verschiedene Szenarien entwickelt. Dabei wird zuerst ein Trendszenario entworfen, das beschreibt, wie sich die Wärmeversorgung entwickeln würde, wenn alles so weiterläuft wie bisher. Es zeigt mögliche Fortschritte und Herausforderungen auf. Parallel dazu wird ein Idealszenario erstellt, das beschreibt, wie die Gemeinde sich entwickeln könnte, wenn alle identifizierten Potenziale voll ausgeschöpft werden. Aus der Analyse beider Szenarien wird dann das Zielszenario abgeleitet, das die realistischen und machbaren Schritte zur Erreichung der Klimaneutralität beschreibt.

Bewertung der Wärmeerzeugung:

Um die beste Wärmeerzeugungsstrategie zu ermitteln, werden verschiedene Kriterien herangezogen:

1. Umweltaspekte: Hier wird untersucht, wie sich die verschiedenen Technologien auf die Reduktion der CO2-Emissionen auswirken und wie sie zur Klimaneutralität beitragen.

2. Wirtschaftliche Aspekte: Es werden die Kosten für Investitionen, Betrieb und die zukünftige Preisentwicklung von Energieträgern berücksichtigt. Auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung spielen eine Rolle.

3. Sozialverträglichkeit und Akzeptanz: Neben Umwelt- und Kostengesichtspunkten ist es wichtig, dass die geplanten Maßnahmen gesellschaftlich akzeptiert werden. Maßnahmen, die auf breite Unterstützung stoßen, haben eine höhere Erfolgsaussicht.

Geografische Einteilung und Kostenprognosen:

Die Gemeinde wird in verschiedene Wärmeversorgungszonen eingeteilt, darunter:

· Wärmenetzgebiete

· Wasserstoffnetzgebiete

· Gebiete für dezentrale WärmeversorgungFür jede Zone wird geprüft, welche Energieversorgung am besten geeignet ist, basierend auf Kostenprognosen und Umweltaspekten. Diese Prognosen helfen, realistische und effiziente Investitionsentscheidungen zu treffen.

Umsetzung des Zielszenarios:

Die Umsetzung der Klimaziele wird in Teilschritten bis 2045 geplant, wobei es klare Maßnahmenpläne für 2030, 2035 und 2040 gibt. Dabei wird auch geprüft, wie bestehende Gasnetze in Wasserstoffnetze umgewandelt werden können. Ein wichtiger Aspekt ist die Entwicklung nachhaltiger Quartiere, die in zukünftigen Bauvorhaben berücksichtigt werden.

Langfristige Verstetigung:

Damit die Wärmeplanung nachhaltig und erfolgreich bleibt, wird eine dauerhafte Struktur geschaffen, die regelmäßige Aktualisierungen sicherstellt. In Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und durch den Austausch mit Expert*innen wird die Planung kontinuierlich angepasst und weiterentwickelt. Das Ziel ist es, Klimaneutralität als festen Bestandteil der Gemeindeentwicklung zu verankern.

Insgesamt soll die Strategie sicherstellen, dass Wettringen einen klaren, realistischen und nachhaltigen Weg in Richtung einer klimaneutralen Zukunft einschlägt. Die Beteiligung der Bürger*innen spielt dabei eine zentrale Rolle, um Akzeptanz und Unterstützung für die notwendigen Maßnahmen zu gewinnen.

4) Wärmeanwenderstrategie / Umsetzungsstrategie

Die Umsetzungsstrategie für die Wärmeplanung die Gemeinde Wettringen umfasst konkrete Maßnahmen, um die erstellten Pläne in die Praxis umzusetzen. Diese Strategie ist in vier Hauptbereiche unterteilt:

1. Maßnahmenkatalog auf Gemeindeebene

Hierbei geht es darum, wie die Gemeinde die Wärmeplanung steuern und in ihre Verwaltung integrieren kann. Es werden Empfehlungen für die Organisation innerhalb der Gemeindeverwaltung gegeben, einschließlich Zuständigkeiten, Personalbedarf und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen wie Klimaschutz, Gebäudemanagement und Tiefbau. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden im Kreis Steinfurt betont, um Synergien zu nutzen und gemeinsame Projekte voranzutreiben. Der Maßnahmenkatalog enthält Projektbeschreibungen, die Ziele, Verantwortlichkeiten und benötigte Ressourcen festlegen und in eine Zeitplanung integriert werden.2. Umsetzungsstrategien für Teilräume und Fokusgebiete

Die Gemeinde wird in unterschiedliche Bereiche unterteilt, in denen jeweils spezifische Maßnahmen zur Wärmeversorgung entwickelt werden. Dabei werden die besonderen Gegebenheiten der einzelnen Gebiete berücksichtigt, wie z. B. Eigentümerstrukturen oder technische Optionen. Besonders wichtig sind sogenannte Fokusgebiete, in denen die Umsetzung aufgrund spezifischer Gegebenheiten oder Dringlichkeiten priorisiert wird. In diesen Gebieten werden detaillierte Umsetzungspläne mit klaren Zielen, möglichen Risiken und Zeitplänen entwickelt. Fokuswerkstätten dienen dazu, gemeinsam mit lokalen Akteur*innen konkrete Projekte zu entwickeln und die Umsetzung vor Ort zu unterstützen.3. Lösungsstrategien für Gebäudeeigentümer*innen

Ein weiterer wichtiger Teil der Strategie richtet sich direkt an die Gebäudeeigentümer*innen. Es wird erkannt, dass gesetzliche Vorgaben allein nicht ausreichen, um eine vollständige Wärmewende zu erreichen. Daher werden konkrete Berechnungen und Versorgungslösungen für verschiedene Gebäudetypen entwickelt. Drei Anwendungsfälle werden im Detail betrachtet:

4. Verifizierung der Umsetzungsinstrumente für die Gemeinde Wettringen

Obwohl es derzeit keine speziellen rechtlichen Werkzeuge für die Umsetzung kommunaler Wärmepläne gibt, stehen der Gemeinde bereits vielfältige Handlungsoptionen zur Verfügung. Diese Optionen werden in enger Abstimmung mit der Gemeinde bewertet und an die spezifischen Bedürfnisse und Strukturen von Wettringen angepasst.

Zusammengefasst wird die Umsetzungsstrategie durch klare Handlungspläne, Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Akteur*innen und die Einbindung der Bevölkerung unterstützt, um die Wärmeplanung erfolgreich in die Tat umzusetzen.

Veranstaltungen

Hier finden Sie alle Informationen zu den Veranstaltungen im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung. Zudem werden hier Präsentationen und Unterlagen vergangener Veranstaltungen veröffentlicht. Bleiben Sie informiert über anstehende Termine und nutzen Sie die bereitgestellten Materialien, um sich einen umfassenden Überblick über die Fortschritte und Pläne zur nachhaltigen Wärmeversorgung in Ihrer Region zu verschaffen.

Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand

Möchten Sie über Neuigkeiten informiert werden? Persönlich zu den nächsten Veranstaltungen eingeladen werden und erfahren, wenn ein Schritt der kommunalen Wärmeplanung abgeschlossen und veröffentlicht ist? Dann nutzen Sie gerne das untenstehende Feld und tragen Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein, um stets auf dem Laufenden zu bleiben.

Sie haben Fragen oder Anregungen zur kommunalen Wärmeplanung in Wettringen? Dann teilen Sie uns diese gerne mit.

Ansprechpartnerin ist Klimaschutzmanagerin Anja Ewering, Zimmer 10, Tel. 02557-78-43, E-Mail: anja.ewering@wettringen.de

Was ist ein kommunaler Wärmeplan?

Der kommunale Wärmeplan ist ein informelles (= rechtlich nicht direkt bindendes) Instrument, das von Kommunen erarbeitet wird. Ein kommunaler Wärmeplan soll den Grundstein für den Umbau der lokalen Wärmeversorgung legen. Ziel ist es, den vor Ort besten und kosteneffizientesten Weg zu einer fossilfreien und klimafreundlichen Wärmeversorgung zu ermitteln. Perspektivisch kann die Wärmewende nur in Zusammenarbeit mit Netzbetreibern, Energieversorgern, Unternehmen und Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer gelingen.

Bis wann muss ein Wärmeplan für Wettringen erarbeitet werden?

Das Wärmeplanungsgesetz verpflichtet Kommunen zur Erstellung eines Wärmeplans. Kommunen wie Wettringen, in denen weniger als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner leben, müssen ihren Wärmeplan spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 erstellen.

Wie funktioniert die kommunale Wärmeplanung?

Ein kommunaler Wärmeplan zeigt strategisch auf, welche Gebiete in welcher Weise mit Wärme (z. B. dezentral oder leitungsgebunden) versorgt werden können und in welcher Weise erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme genutzt werden können. Um diese Aussagen für das gesamte Stadtgebiet treffen zu können, ist die Zusammenarbeit mit relevanten Beteiligten wie der Stadtverwaltung, Politik, Netzbetreibern und Energieversorgen, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern vor Ort wichtig.

Für einen Wärmeplan werden folgende Schritte durchlaufen:

- Bestandsanalyse: Wie heizt Wettringen? Welche Energieträger werden dafür eingesetzt? Wie alt sind Gebäude und Heizungen in Wettringen?

- Potenzialanalyse: Wie viel Energie kann durch Gebäudemodernisierungen und effizientere Prozesse in Unternehmen eingespart werden? Wie viel Wärme braucht Wettringen in Zukunft? Wie viel Energie kann durch in Wettringen verfügbare erneuerbare Energiequellen genutzt werden?

- Zielszenario: Wie kann Wettringens Wärmeversorgung der Zukunft gestaltet werden und welchen Anteil haben die verschiedenen erneuerbaren Energiequellen daran?

- Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete („Wärmeplan“): Welche Gebiete in Wettringen eignen sich für eine zentrale oder dezentrale (z. B. mit Wärmepumpen) Wärmeversorgung?

- Entwicklung einer Umsetzungsstrategie: Welche Maßnahmen können zu einer wirksamen Umsetzung beitragen? Welche Akteure in Wettringen können welche Maßnahmen umsetzen? Welche Strukturen und Kooperationen braucht es dafür?

Was ist das Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung?

Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung ist eine Karte, die für das Stadtgebiet zeigt, welche Bereiche sich für eine zentrale oder dezentrale Versorgung eignen. Im Wärmeplan werden hierfür die Begriffe „Wärmenetzgebiet“ und „Gebiet für die dezentrale Wärmeversorgung“ verwendet. Außerdem wird aufgezeigt, welche Energieträger für die Wärmeversorgung der Zukunft eingesetzt werden können. Damit gibt der kommunale Wärmeplan Orientierung für zukünftige Planungen – etwa für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, die vor einem Heizungstausch oder vergleichbaren Umbauten stehen.

Beispiele für bereits erstellte Wärmepläne finden Sie beim Kompetenzzentrum Wärmewende.

Was ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG)?

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist eine gesetzliche Regelung, die seit dem 1. November 2020 in Kraft ist und 2023 novelliert wurde. Es vereint die bisherigen Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV), des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) zu einer einheitlichen Richtlinie. Das GEG gilt für alle beheizten oder klimatisierten Gebäude und legt hauptsächlich Anforderungen an die Heizungstechnik und den Wärmedämmstandard fest. Zum 01.01.2024 gilt die Novelle des GEG. Dabei wird die sog. „65%-Regel“ eingeführt, nach der Heizungen bei einem Austausch zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Für Heizungshavarien bestehen Übergangsfristen. Das Gesetz definiert verschiedene Erfüllungsoptionen. Dazu gehören unter anderem Wärmenetze, Wärmepumpen und Solarthermie. Die Regelungen unterscheiden sich je nachdem, ob man einen Neubau plant oder in einem Bestandsgebäude lebt.

(Quelle: Verbraucherzentrale)

Welche Verbindlichkeit weist ein kommunaler Wärmeplan auf?

Der kommunale Wärmeplan ist ein informelles Instrument, aus dem sich keine rechtlich verbindlichen Vorgaben ergeben. Rechtliche Bindungswirkung entfaltet der Plan durch die Ausweisung von „Wärmenetzgebieten“ und „Wasserstoffgebieten“. Dafür bedarf es eine zusätzliche Ausweisung und zusätzlichen Beschluss des Rates der Stadt Wettringen für klar abgegrenzte Flurstücke in der Kommune. Durch den Beschluss der Gebiete folgt die vorzeitige Pflicht zur Einhaltung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) einen Monat nach der Bekanntgabe, wobei weiterhin technische Wahlfreiheit zur Erreichung der Anforderungen besteht. Diese Vorgehensweise ist bislang nicht absehbar. Trotz des eher informellen Charakters bietet der Wärmeplan weiterhin Mehrwert. Er kann folgendes leisten:

- Strategie für die CO2-freie, sichere und wirtschaftliche Wärmeversorgung,

- Festlegung von Eignungsgebieten für Wärmenetze und Wärmepumpen

- Priorisierung von Maßnahmen

- Leitlinie für die Stadtentwicklung und Stadtplanung

- Orientierungshilfe für den Stromnetzausbau

- Orientierungshilfe für Baufamilien und Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer

- Orientierungshilfe für neue Förderprogramme

Wo stößt ein kommunaler Wärmeplan an seine Grenzen?

Ein kommunaler Wärmeplan wird in Zeiten dynamischer Veränderungen von Rahmenbedingungen erstellt. Insofern können Unsicherheiten hinsichtlich Energiepreisen, Umsetzungskapazitäten und Fördermodalitäten nicht vollständig behoben werden. Auch stellt ein Wärmeplan keine Ausbaugarantie für die dargestellten Wärmeversorgungsgebiete dar. Die Bereitstellung von Energieinfrastrukturen liegt in der Verantwortung potenzieller Wärmedienstleister. Anschluss- und/oder Termingarantieren für Wärmenetzanschlüsse können daher nicht ausgesprochen werden. Dennoch wird bereits im Erstellungsprozess ein Austausch mit den relevanten Beteiligten angestrebt, um entsprechende Umsetzungsstrategien vorzubereiten. Ein Wärmeplan ersetzt keine einzelfallbezogene Gebäudeenergieberatung (z.B. über Verbraucherzentrale oder Energieberaterinnen und Energieberater) – vor einem Heizungsaustausch oder vergleichbaren Umbauten sollte diese stets eingeholt werden.

Was sind fossilfreie bzw. erneuerbare Wärmequellen?

Fossilfreie bzw. erneuerbare Wärmequellen sind notwendig für eine klimafreundliche Wärmeversorgung der Zukunft. Wärme aus erneuerbaren Energien ist Wärme aus Geothermie (Wärme aus dem Erdboden), Umweltwärme (Luft, Wasser oder technische Prozesse), Abwasser, Solarthermieanlagen, Biomasse, grünem Methan (Verbrennung von Biomethan), erneuerbarem Strom, Wärmepumpen und grünem Wasserstoff. Der Wärmeplan zeigt auf, wie viel Wärme aus erneuerbaren Energien Wettringen zukünftig benötigt und wo diese herkommen kann.

Was für Wärmenetze gibt es?

Grundsätzlich beschreibt ein Wärmenetz die Verteilung von thermischer Energie (Wärme) in Form von Wasserdampf oder heißem Wasser, von einer zentralen Erzeugungsquelle durch ein Rohrnetz an mehrere Gebäude oder Anlagen zur Nutzung von Raumwärme oder Warmwasser.

Dabei kann zwischen verschiedenen Formen unterschieden werden:

Zur Unterscheidung von Nah- und Fernwärme gibt es keine gesetzliche Definition oder einheitlichen Abgrenzungswerte. Meistens wird damit die Größe des Wärmenetzes bemessen. Nahwärmenetze beschreiben meistens Wärmenetze, die in zusammenhängenden Wohngebieten liegen und wo die Leitungslänge einen Kilometer nicht überschreitet. Fernwärmenetze erstrecken sich dagegen über ganze Stadtgebiete. Jedoch wird der Begriff häufig synonym verwendet.

Neben der Länge des Netzes, kann auch nach der Übertragungstemperatur unterschieden werden:

- Hochtemperaturnetze, die Wasserdampf weit über 100 °C transportieren

- warme Wärmenetze, die Wasser mit Vorlauftemperaturen zwischen 30-70 °C transportieren

- Kalte Wärmenetze, die Wasser mit Vorlauftemperaturen von 0-10 °C transportieren. Hierzu bedarf es einer Kombination mit einer Wärmepumpe, die als Wärmetauscher vor dem Gebäude das Wasser auf die notwendige Nutztemperatur erwärmt.

Welche Bedeutung haben das Wärmeplanungsgesetz und das Gebäudeenergiegesetz für mich als Hausbesitzerin und Hausbesitzer?

Die Einführung des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) sowie die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) haben unmittelbar nach Inkrafttreten unterschiedliche Auswirkungen auf Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer sowie Mieterinnen und Mieter. Die Gesetze gelten für Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude gleichermaßen.

Durch das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung ergibt sich zunächst kein Erfüllungsaufwand für Bürger*innen. Es müssen auch keine neuen Daten für die Erstellung von kommunalen Wärmeplänen erhoben werden. Diese liegen den Energieversorgern, Städten und Schornsteinfegern bereits vor.

Das Gebäudeenergiegesetz hingegen löst bereits zum 01.01.2024 Wirkung aus. Dabei ist der schrittweise Umstieg auf eine fossilfreie Wärmeversorgung das Ziel.

Es gelten unterschiedliche Übergangsfristen nach dem GEG, je nachdem ob es sich um einen Neubau in einem Neubaugebiet oder ein Bestandsgebäude und Neubau im Bestandsgebiet (z.B. Baulücken) handelt. Neubauten, die in Baulücken errichtet werden, werden vom Gesetz behandelt wie Bestandsgebäude. Zugleich hängen diese Übergangsfristen unmittelbar mit der kommunalen Wärmeplanung zusammen. (siehe weitere Fragen)

(Quelle: Gertec)

Ich plane einen Neubau und stelle meinen Bauantrag nach dem 1. Januar 2024 – was heißt das jetzt für mich?

Für Bürger*innen, die einen Neubau (im Neubaugebiet) planen, ergeben sich durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) neue Voraussetzungen an die Gebäudedämmung sowie das geplante Heizsystem. In einem ausgewiesenen Neubaugebiet gelten ab dem 1. Januar 2024 die Erfüllungsoptionen nach § 71 GEG (Anforderungen der 65%-Regelung). Insgesamt sieht das Gesetz sieben Erfüllungsoptionen vor, darunter den Anschluss an ein Wärmenetz, eine Wärmepumpe, eine Stromdirektheizung (nur in gut gedämmten Gebäuden), eine Biomasseheizung (Holz, Hackschnitzel und Pellets), Hybridsysteme wie Wärmepumpen- oder Solarthermie-Hybridheizung (Wärmepumpe oder solarthermische Anlagekombiniert mit einem mit Öl oder Gas betriebenen (Spitzenlast) Heizkessel, oder mit einer Biomasseheizung), Heizung auf der Basis von Solarthermie (falls Wärmebedarf damit komplett gedeckt wird), Gasheizung, die nachweislich mindestens 65 % Biomethan oder biogenes Flüssiggas nutzt.

Ich baue in einer Baulücke – was gilt nun für mich?

Wenn Sie einen Neubau in einem bestehenden Gebiet, also in einer Baulücke, planen, so gelten für Sie die gleichen Übergangsfristen wie bei einem Bestandsgebäude. Die 65 %-Regel gilt demnach für neuinstallierte Heizungen erst, sobald der Wärmeplan vorliegt. Bis zum Vorliegen des Wärmeplans besteht weiterhin die Möglichkeit, Gasheizungen zu installieren, sofern diese später auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Ab 1. Januar 2024 ist jedoch beim Einbau eine Beratung erforderlich, die über die steigenden Kosten informiert. Im Falle eines Defekts oder eines geplanten Austauschs haben Hausbesitzer eine Übergangsfrist von 5 Jahren, um eine neue Heizung mit einem Anteil von 65 % regenerativer Energien zu installieren. In der Zwischenzeit ist beispielsweise der Einbau einer gebrauchten oder geliehenen Heizung erlaubt. Es empfiehlt sich, sich frühzeitig über den Stand der kommunalen Wärmeplanung zu informieren und dies in die Entscheidung mit einzubeziehen.

(Quelle: BMWK & Stadt Recklinghausen)

Woher weiß ich, welche neue Heizung die beste Option für mich ist?

Welche der Erfüllungsoptionen nach dem Gebäudeenergiegesetz am besten für Ihr Gebäude geeignet ist, lässt sich idealerweise durch das persönliche Gespräch mit zertifizierten Energieberaterinnen und Energieberater erörtern. Zum Teil können Beratungen durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert werden. Hier finden sich Infos unter: https://www.energie-effizienz-experten.de/ .

Gleichzeitig kann aus einem kommunalen Wärmeplan abgelesen werden, ob das Gebiet in dem sich Ihr Gebäude befindet, für ein Wärmenetz geeignet ist. Solange dieser noch nicht abgeschlossen wurde, können Sie auf Beratungsangebote der Verbraucherzentrale zurückgreifen sowie den Heizungsweiser des BMWK nutzen.

Ich wohne im Bestand und meine Heizung funktioniert, muss ich nun eine Wärmepumpe kaufen?

Nein, für Bürgerinnen und Bürger mit einem Bestandsgebäude mit einer funktionierenden Heizung, entstehen zunächst keine Konsequenzen durch das Gebäudeenergiegesetz. Eine funktionierende fossile Heizung, die nach dem 1. Januar 1991 und vor dem 1. Januar 2024 eingebaut wurde, kann bis zum Ablauf des 31. Dezember 2044 weiterhin genutzt werden. Wenn die Brenneranlage defekt ist, aber durch Reparatur wieder funktionsfähig gemacht werden kann, braucht es keinen Austausch.

Wenn die Anlage kaputt geht und eine neue Anlage eingebaut werden muss (sog. Heizungshavarie), gelten Übergangsfristen von bis zu 5 Jahren, um eine Heizungsanlage einzubauen, die einen Anteil von mindestens 65 % erneuerbarer Energien berücksichtigt. Das Finden einer Lösung liegt in der Verantwortung des Eigentümers. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn der kommunale Wärmeplan noch nicht greift.

Wenn die Stadt Wettringen eine Entscheidung über die Ausweisung eines Gebietes zum Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet auf der Grundlage eines Wärmeplans vor dem 30. Juni 2028 trifft, werden die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes vorzeitig ausgelöst.

Wichtig: Es geht um den Einbau einer neuen Heizung. Zugleich löst ein Wärmeplan allein die Verpflichtung noch nicht aus. Vielmehr bedarf es einer kommunalen Bekanntgabe über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet. Nach einem Monat nach Bekanntgabe der Gebietsausweisung sind die Verpflichtungen nach Gebäudeenergiegesetz einzuhalten.

(Quelle BMWK)

Ich habe eine sehr alte Heizung, was gibt es zu beachten?

Wenn ein fossil betriebener Heizkessel (Erdgas oder Heizöl) vor dem 1. Januar 1991 eingebaut worden ist, darf dieser nicht länger betrieben werden. Heizkessel, die ab dem 1. Januar 1991 eingebaut und aufgestellt worden sind, dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben werden. Dabei gibt es ein paar Ausnahmen für Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel sowie für Heizungsanlagen mit einer Nennleistung von weniger als 4 oder mehr als 400 Kilowatt.

Zusätzlich gibt es eine Ausnahme für Eigentümer*innen von Ein- und Zweifamilienhäusern, die das Gebäude erst seit dem 1. Februar 2002 selbst bewohnen. Im Fall eines Eigentümerwechsels muss jedoch der neue Eigentümer den Heizungskessel bis spätestens zwei Jahre nach dem Eigentumsübergang außer Betrieb nehmen.

Mein Haus steht in einem Gebiet, das sich für den Neubau eines Wärmenetzes eignet – was jetzt?

Der kommunale Wärmeplan gibt Hinweise darauf, welche Gebiete sich vor allem aus technischer Sicht für eine zentrale oder dezentrale Wärmeversorgung eignen. Liegt ein Gebäude in einem Eignungsgebiet für ein zentrales Wärmenetz, dann ist es wahrscheinlich, dass dort in Zukunft ein zentrales Wärmenetz aufgebaut wird. Es besteht jedoch keine Ausbau- oder Anschlussgarantie, da keine Pflicht zur Errichtung oder Nutzung einer Wärmeinfrastruktur besteht. Hierfür müsste eine weitere kommunale Entscheidung getroffen werden. Folgende Schritte sind sinnvoll, sobald der Wärmeplan für Wettringen vorliegt:

- Anfrage bei der Stadt zum aktuellen Stand der Planung und einer Auskunft darüber, ob und wann mit einem zentralen Wärmenetz gerechnet werden kann.

- Inanspruchnahme von Beratungsmöglichkeiten zur aktuellen Heizsituation (Welche Übergangsmöglichkeiten bis zur Realisierung des Wärmenetzes bestehen? Welche alternative dezentrale Wärmeversorgung (z. B. eine Wärmepumpe) ist möglich?).

- Inanspruchnahme von Beratungsmöglichkeiten zur energetischen Gebäudemodernisierung, um bereits heute Heizkosten einzusparen und zukünftig neue Wärmetechnologien zu ermöglichen.

Welche Auswirkungen hat ein Heizungsaustausch auf meine Miete?

Vermieterinnen und Vermieter können die bei einer Modernisierung der Heizungsanlage anfallenden Kosten auf die Mieterinnen und Mieter umlegen. Das Gebäudeenergiegesetz sowie eine Anpassung des Bürgerlichen Gesetzbuches sehen eine Deckelung vor: es dürfen maximal 0,50 Euro/m² umgelegt werden. Diese Deckelung bezieht sich ausschließlich auf die Modernisierung der Heizungsanlage. Wenn weitere Modernisierungsmaßnahmen getätigt werden, kann die Miete um insgesamt max. 3 Euro/m² innerhalb von 6 Jahren steigen. Eine ausführliche Übersicht des deutschen Mieterbundes finden Sie hier.

Quelle (BMWK)

Weiterführende Links

Wärmeplanungsgesetz (WPG)

WPG - Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze

Landeswärmeplanungsgesetz NRW (LWPG)

Landtag NRW: Landeswärmeplanungsgesetz

Energieatlas NRW

Energieatlas NRW

Kompetenzzentrum Wärmewende

Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) - Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende

Informationen vor dem Einbau einer neuen Heizung

Informationen vor dem Einbau einer neuen Heizung